Unbroken Life. Love. Regret.

VÖ: 1994 | Label: New Age

Fünf smarte Jungs aus San Diego taufen 1991 ihre Band Unbroken, um ihre Verbundenheit mit der Straight-Edge-Szene zu demonstrieren. Ihr Sound steht dem der Ostküste nahe, dem der bulligeren New Yorker Hardcore-Bands wie Judge, War Zone oder Cro-Mags. Unbroken aber nehmen das Tempo raus. Sie wollen klingen wie eine Straight-Edge-Band, die sich Slayers “South Of Heaven” vornimmt. Auf “Ritual” von 1993 sind sie noch nicht am Ziel angekommen, erst das düstere “Life. Love. Regret.” weist den Weg zu dem, was wir heute Metalcore nennen. Es ist – ketzerisch formuliert – mittelmäßig produzierter Death-Thrash. “In The Name Of Progression” kokettiert gar mit einem kurzen Blastbeat. Dazu passen die gesellschaftskritischen Inhalte, “Razor” geht so weit, sich via Suizid “denen da oben” zu verweigern. Gitarrist Eric Allen stirbt 1998 tatsächlich auf diese Weise, drei Jahre nach dem Ende der Band. Die anderen erfinden sich musikalisch neu in Bands wie Kill Holiday, Swing Kids, Over My Dead Body, Some Girls und Narrows.

Jan Schwarzkamp

VÖ: 1995 | Label: Victory

Ihre große Hymne “Firestorm” haben sie 1995 längst auf die Hardcore-Szene losgelassen, dennoch läuten Earth Crisis mit ihrem Debütalbum “Destroy The Machines” in jenem Jahr eine neue Ära ein. Die Band aus Syracuse, New York steht in der Tradition des NY Hardcore und der Youth-Crew-Bewegung, trägt aber neben einer radikalen Vegan-Straight-Edge-Mentalität auch als eine der ersten mit Riffs à la Slayer und Sepultura den Metal in die Szene. Mit seinen 34 Minuten Spielzeit und relativ roher Produktion ist “Destroy The Machines” noch einfacher gestrickt als das, was sich später unter dem Banner Metalcore entwickeln soll. Die heavy groovenden Riffs und eine Härte und Aggression, die weniger im Zeichen des Punk denn des Metal stehen, unterscheiden das Album jedoch klar von Zeitgenossen. Nebenbei sind Earth Crisis so maßgeblich am Aufstieg des Labels Victory beteiligt. In den folgenden Jahren öffnet sich die Band zunehmend dem Metal, trotz zwischenzeitlichem kommerziellen Erfolg ist sie aber selten besser als hier.

Christina Wenig

VÖ: 1998 | Label: Revelation

“As Tradition Dies Slowly” ist das einzige Album, das Morning Again in den vier Jahren ihrer Existenz zustande bringen. Auch, weil die Jahre 1995 bis 1999 von endlosen Besetzungswechseln bestimmt sind – vor allem mit der Schwester-Band Culture. Zuhause zwischen Gainesville, Cooper City und Fort Lauderdale im schwülen Florida, richten sich die veganen Straight Edger gegen die Regierung. Nach den ersten fünf Singles ist das Line-up stabil genug für ein Album. Das New Yorker Traditionslabel Revelation hat Bock auf die Band, “As Tradition Dies Slowly” wird eine der heaviesten, metallischsten Platten im Katalog. Der charismatische Sänger Damien Moyal (auch As Friends Rust, Shai Hulud u.a.) ist da schon nicht mehr Teil der Band, dafür Kevin Byers, der heiser keift und giftet. Die Band zimmert ihm ein Metal-Brett aus Death, Thrash und Breakdowns, das irgendwo zwischen Unbroken und Earth Crisis pendelt. 2018 gibt es mit der EP “Survival Instinct” nach 19 Jahren Release-Pause tatsächlich Nachschub.

Jan Schwarzkamp

Cave In Until Your Heart Stops

VÖ: 1998 | Label: Hydra Head

Künstlerisch gesprochen hat Stephen Brodsky den Arsch offen – bei Mutoid Man, als Stammgast im Two Minutes To Late Night-Ensemble und freilich bei Cave In: Auf seinem Debüt fabriziert das Quartett aus Massachusetts Metal mit Attitüde, Wahnsinn, Twin-Guitars, Geriffe, Doublebass und überbordender Musikalität. “Terminal Deity” und “Juggernaut” lehren jeder damals amtierenden Thrash-Band, was mit Leidenschaft möglich wäre – auch Slayer. Wie ein wildgewordener Haufen Kinder im Spielzeuggeschäft klingen Cave In auf “Until Your Heart Stops” – keine Scheu vor gar nichts, und Gitarrist Brodsky, der vor den Aufnahmen eher versehentlich zum Sänger wird, brilliert auch als Schreihals. Alleine in den acht Minuten von “The End Of Our Rope Is A Noose” ändern Cave In ihren Horizont gleich mehrmals, ohne auch nur ansatzweise verwirrt zu wirken. Ihr Ausflug zum Major-Label RCA bringt 2003 große Songs und kaum Erfolg. 2018 stirbt Bassist Caleb Scofield nach einem Verkehrsunfall. Thronfolger: Nate Newton (Converge).

Michael Setzer

Zao Where Blood And Fire Bring Rest

VÖ: 1998 | Label: Solid State

Man muss sich durch eine Menge Schmerz graben, um den religiösen Kern des dritten Zao-Albums zu finden. Auf den beiden Vorgängern preist Sänger Shawn Jonas unumwunden den Herrn, was der Band einen Vertrag mit dem frisch gegründeten, auf christlichen Hardcore spezialisierten Label Solid State einbringt. Ungünstig, dass 1997 ein Exodus Zao erfasst, nach dem nur Schlagzeuger und Gründer Jesse Smith übrig ist. Um den Moment nicht zu verspielen, besetzt er rasch nach, was den Stil entscheidend justiert. Wo Gitarrist Brett Detar (später The Juliana Theory) den rumpeligen Hardcore mit Metal aufraut, quält sich der neue Sänger Dan Weyandt durch Verluste in seinem Umfeld. Und das mit einem derart infernalischen Geschrei, dass letzte Referenzen an das Christentum kaum noch zu verstehen sind. “Where Blood And Fire Bring Rest” ist brachial bis zum siebenminütigen Finale “Violet”, in dem lediglich ein Piano über sphärisches Brodeln schwebt. Damit haben sich Zao vom Stigma des Christencore befreit und das gesamte Genre beeinflusst.

Sebastian Berlich

Botch We Are The Romans

VÖ: 1999 | Label: Hydra Head

So etwas wie Botch passiert, wenn Hardcore-Bands Humor und Pedalboards für sich entdecken. Etwa zeitgleich mit The Dillinger Escape Plan und Coalesce machen die Seattler die Szene mit ungeraden Taktarten, vertrackten Songstrukturen und unverschämt langen Songtiteln bekannt. Das Ziel: sich vom testosterongeladenen Sound der Marke Victory und Revelation abgrenzen, der zu dieser Zeit den Markt überschwemmt und Hardcore mit dem Vorschlaghammer praktiziert. Das Ergebnis: Mathcore. “We Are The Romans”, Botchs zweites und bereits letztes Album, ist voller chaotischer Irrpfade, die in sich dennoch schlüssig sind. Mit wahnwitzigen Tempo- und Taktwechseln, einem Gespür für elektrisierende ruhige Momente und effektüberlagertem Riffing zeigt sich die Band ebenso von Art- und Noise-Rock wie Hardcore beeinflusst. Man ist eben nicht nur aggressiv, sondern auch clever. Nach Botch überschreiten die Bandmitglieder bei These Arms Are Snakes, Roy, Minus The Bear, Sumac und Russian Circles weiter Genregrenzen.

Christina Wenig

Coalesce 0:12 Revolution In Just Listening

VÖ: 1999 | Label: Relapse

Schon im Opener “What Happens On The Road Always Comes Home” bulldozert sich das Quartett aus Kansas schamlos und fast funky an Black Sabbath ran, wie sich das zu diesem Zeitpunkt allenfalls Eyehategod trauen. Klare Pöbelei an die Hörerschaft, die noch mehr Math und noch mehr Brutalität von ihrer Lieblingsabrissbirne erwartet hätte. Das bekommen sie auch, doch Coalesce verdichten das auf ihrer dritten Platte zu einem kompakten Faustschlag – ins eigene Gesicht. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen sind sie bereits ein völliger Sauhaufen, zerstritten und kaum gemeinsam im Studio anzutreffen. Drummer James Dewees kümmert sich lieber als Keyboarder um den Emopunk von The Get Up Kids, Bassist Nathan Ellis tourt mit The Casket Lottery. Gitarrist Jes Steineger hört den Gesang von Sean Ingram erstmals, als die Platte gerade gepresst wird. So klingt Entfremdung, so klingt Wut und so klingt eine Band, kurz bevor sie implodiert. Vier Reunions später sind Coalesce noch immer ein streitsüchtiger Sauhaufen.

Michael Setzer

VÖ: 1999 | Label: Trustkill

Die Veröffentlichung im Dezember 1999 hat Symbolcharakter: Kurz vor Anbruch des neuen Jahrtausends zeigen Poison The Well, was mit metallischem Hardcore möglich ist, wenn sich Härte, Melodien und Technik nicht ausschließen. Mit “The Opposite Of December” befindet sich die Band noch klar im DIY-Modus, der Sound ist dreckig, der Refrain des kleinen Hits “Nerdy” wackelt, Spoken-Word-Passagen sind noch keine selbstsicheren Manifeste, sondern werden engagiert gemurmelt. Der Stil ist in Bewegung, nichts klingt hier abgebrüht. Stattdessen strahlt die Band eine gewinnende Naivität aus, was auch an den persönlichen Texten liegt, die Jeff Moreira so schön schreit wie nie wieder in seiner Karriere. Ihren Breakdowns verpassen Poison The Well damit ein emotionales Gegengewicht, das die Zukunft des Genres prägt. “The Opposite Of December” selbst ist mit seinen punkigen (“Slice Paper Wrists”) und ambitionierten (“To Mandate Heaven”) Momenten in der Entstehungszeit verankert – und damit bis heute charmant.

Sebastian Berlich

VÖ: 1999 | Label: Relapse

Wenn Hardcore per Definition zum Kern der Sache vordringt, dann ist “Calculating Infinity” die vollzogene Kernspaltung. Auf ihrer ersten Platte betreiben Dillinger Escape Plan die Neuordnung musikalischer Gesetze, und das mit im Hardcore-Punk verpöntem Metal-Scheiß: Handwerklichkeit. Das Ergebnis ist – trotz Avantgarde, Prog und mathematischer Präzision – pure Energie, eine Splitterbombe. Ob “43% Burnt”, “Variations On A Cocktail Dress”, das Drum’n’Bass-lastige “Weekend Sex Change” oder das zermürbende Titelstück, das Quintett aus New Jersey gibt Rock’n’Roll die Gefahr zurück – heavy, kleinteilig, verspielt und wendig, und zwar ohne dabei Testosteron zu kotzen. Auf “Calculating Infinity” ist noch der ursprüngliche Sänger Dimitri Minakakis zu hören, Bassist Adam Doll leider nicht: nach einem Unfall gelähmt, übernimmt Gitarrist Ben Weinman hier auch den Bass. 20 Jahre lang währt diese musikalische Massenschlägerei von Physiknobelpreisträgern auf Speed, 2017 löst sich die Band auf. Die Radikalität bleibt.

Michael Setzer

VÖ: 2001 | Label: Equal Vision

Auf ihrer vierten Platte erfinden Converge nicht nur sich selbst neu, sondern gleich ein ganzes Genre. Die Zeiten sind schwierig zwischen Metal und Hardcore, oft bleibt beides auf der Strecke oder ersäuft in dumpfem Machismo. Converge reiben sich auf dem Vorgänger “When Forever Comes Crashing” ebenfalls zwischen den Polen auf, mit “Jane Doe” findet das (damalige) Quintett aus Boston den Mut, über sich selbst und Genres hinauszuwachsen. Frisch verstärkt durch Bassist Nate Newton und Drummer Ben Koller, erlebt Hauptsongwriter Kurt Ballou neuen Kreativgeist im Camp – mehr Experimente, mehr Anspruch, mehr Kunst und mehr Poesie. Laute Selbstermächtigung. „Eine Platte machen, die die Hardcore-Kids hassen werden“, sagt Newton später. Klappte nicht, Hardcore und die Kids sind an “Jane Doe” gewachsen. Spätestens in den elf Minuten des ergreifenden Titelstücks ist die Sache durch: Meisterwerk. “Jane Doe” ist “My War” von Black Flag und Schwedischer Death Metal weitergedacht. Game Changer nennt man das.

Michael Setzer

Wenige Bands werfen Hardcore, Metal, Screamo und viel zu viele Gefühle so schön durcheinander wie From Autumn To Ashes. Mit ihrem von Adam Dutkiewicz produzierten Debüt treffen sie voll ins Herz aufgewühlter Jugendlicher und Junggebliebener. Das Chaos auf “Too Bad You’re Beautiful” kann dabei schon etwas viel werden, macht das Album aber besonders – wie auch der gerne mal schiefe, aber immer leidenschaftliche Klargesang von Schlagzeuger Francis Mark. Sei es ein irrwitziger Heavy-Metal-Song wie “Cherry Kiss” oder ein Hardcore-Hit wie “The Royal Crown -Vs.- Blue Duchess”, From Autumn To Ashes wissen genau, was sie tun, auch wenn es nicht immer den Anschein hat. Das zeigen sie auch auf den etwas geordneteren Folgealben. 2009 kündigt die Band eine Pause auf unbestimmte Zeit an, 2015 wird ihre Reunion-Tour unterbrochen, weil Mark sich für Drogendelikte verantworten muss. Die Band ist bis heute aktiv und hat laut Gitarrist Jeff Gretz auch neue Songs geschrieben. Ob die jemals veröffentlicht werden, ist offen.

Stefan Reuter

VÖ: 2001 | Label: Universal

Kontinuität hat einen Namen: Bei Hatebreed weiß man, was man bekommt. Was immer man auch an den „AC/DC des Metalcore“ aussetzen mag – es ist immer ein hochkonzentriertes Filtrat dessen, was US-Hardcore-Punks wie Agnostic Front und Sick Of It All seit den 80ern und Adepten wie Biohazard und Madball im Jahrzehnt darauf auf die globale Musikszene loslassen. Und das klingt auf “Perseverance”, dem ersten Album auf einem Majorlabel, richtig gut. Die Band aus Connecticut definiert hier auf Jahre hinaus, wie sie mit schweren Breakdowns, dem Hardcore-Gebell von Jamey Jasta und wilden Thrash-Sprints die Circle-Pits weltweit am Rotieren hält. Produzent Matt Hyde verantwortet ein Jahr zuvor den Sound von Slayers “God Hates Us All”. Der trockene, direkte Mix dort fällt vom selben Baum wie Hydes Arbeit für Hatebreed wenig später. Sänger Jasta nimmt heute regelmäßig Kurzurlaub von seinen sicheren Aktien bei Hatebreed, sei es beim Doom-Projekt Kingdom Of Sorrow mit Kirk Windstein oder auf Soloplatten.

Martin Iordanidis

VÖ: 2002 | Label: Roadrunner

“Alive Or Just Breathing” ist eine Zäsur: Vorher wuchert das Genre im Underground, danach hat es eine klare Identität im Metal-Mainstream. Mit ihrem zweiten Album stoßen Killswitch Engage auf die hierfür entscheidende Formel, als sie Metalcore klanglich polieren, mit Melo-Death-Riffs aufpäppeln und dazu hymnische Refrains schreiben. In die wirft sich Jesse Leach mit einem entschlossenen Pathos, dass die tatsächlichen Zweifel an seiner Rolle als Sänger kaum zu erahnen sind. Selbst Plattitüden wie der titelgebenden Frage ringt er eine auf dem Papier undenkbare Intensität ab, geht zudem auf jeden Stilwechsel ein, den Mastermind Adam Dutkiewicz in den damals noch enorm flexiblen Songs platziert. Der avanciert parallel zum Hofproduzenten des Genres, was den Einfluss der Band festigt. Diesen Aufstieg stoppt auch Leachs Ausstieg auf der folgenden Tour nicht. Mit dem ähnlich charismatischen Howard Jones (Blood Has Been Shed) gelingen zwei Alben auf Augenhöhe, mittlerweile pausen Killswitch Engage bei sich selbst ab.

Sebastian Berlich

Norma Jean Bless The Martyr And Kiss The Child

VÖ: 2002 | Label: Solid State

Stilistisch wurzeln Norma Jean in den 90ern, beim chaotischen Krach von Botch oder Converge und dem Christencore des Labels Solid State. Dennoch ist “Bless The Martyr And Kiss The Child” klar in der Gegenwart verortet. Dass Produzent Adam Dutkiewicz die Band im Studio live spielen lässt, hilft dabei sicherlich, zugleich belegt er die Songs mit knirschendem Feedback. So entsteht eine unangenehme Atmosphäre, in die sich das aufreibende Songwriting wunderbar fügt. Die dissonanten, hektisch ausschlagenden Riffs erinnern an Mathcore, Norma Jean entfalten jedoch eine hypnotische Schwere, wie sie zeitgleich nur Post-Metal-Bands gelingt. Diese Trademarks lassen das Album wie aus einem Guss scheinen, obwohl sich hier mit dem knappen Brecher “Shotgun Message” und dem 15-minütigen, repetitiven “Pretty Soon I Don’t Know What But Something Is Going To Happen” deutlich verschiedene Ansätze im Songwriting finden. Spätere Alben stellen diese Dynamik stärker aus, die klaustrophobische Dichte des Debüts ist unerreicht.

Sebastian Berlich

VÖ: 2003 | Label: Hopeless

Nüchtern betrachtet besitzen Avenged Sevenfold aus Orange County genauso viel Lokalkolorit wie miesepetriger Schlechtwetter-Core aus New York. Mit dem wesentlichen Unterschied, dass im wilden Genre-Mix der kalifornischen Paradiesvögel meist die Sonne scheint. Abgekürzt A7X, brettert das Quintett in der Frühphase in doppelter Geschwindigkeit durch den Album-Kanon von Iron Maiden. Unterwegs stopft sich “Waking The Fallen” auch sonst alles in die Taschen, was nach frühem Melodic Metal riecht. Die charakteristisch großen Chöre der Band unterlegt Sänger M. Shadows wahlweise mit Hardrock-Gesang oder Core-typischen Shouts in den tieferen Registern. Ihre optisch zuweilen überbetonten L.A.-ismen verzeiht die Metalcore-Welt der Band am liebsten dann, wenn die Gitarristen Synyster Gates und Zacky Vengeance Mucker-Lorbeer aus der Community einheimsen – was regelmäßig passiert. Mit exzellenten Produktionen strecken sich A7X immer weiter Richtung Mainstream, der spätestens 2010 mit “Nightmare” gekapert ist.

Martin Iordanidis

Chimaira The Impossibility Of Reason

VÖ: 2003 | Label: Roadrunner

Chimaira debütieren 2001 auf Roadrunner, als der Name des Labels synonym für Nu Metal steht. Stilistisch passt das leider zu gut, zitiert der Neuzugang doch unentschlossen die großen Bands des Labels. Zwei Jahre später setzt Roadrunner seine Hoffnung auf Metalcore, auch davon lassen sich Chimaira inspirieren. Bei einer Kopie bleibt es nicht, das Sextett erweitert seine Palette auf “The Impossiblity Of Reason” gleich um Thrash und Groove Metal, Sinistres wie das schleichende “Crawl” und eben Breakdowns. Zugleich sind die Kompositionen runder, setzen die Potenziale der Riffs präzise um, was dem Album auch dank Mark Hunters brachialem Geschrei den Vorwurf der Eindimensionalität einbringt. Sicher, der stampfende Titelsong, das wummernde “Pictures In The Gold Room” oder das sprechend benannte “Pure Hatred” sind nicht filigran. Dass sich Chimaira hier aber nicht mit einem Kompromiss zwischen Trend und US-Metal-Tradition aufhalten, macht ihr zweites Album zum Paradebeispiel für effektiven, modernen Metal.

Sebastian Berlich

Das mit der Ernsthaftigkeit wollen ein paar Freaks’n’Geeks aus dem kalifornischen Lake Forest nicht einsehen. Hinter einem kindlich-naiven Artwork verbirgt sich mit “R. Borlax” (Wer oder was auch immer das sein mag) nach zwei Demos das erste Album von Horse The Band, die – der Name deutet es an – die Pfanne heiß haben. Mit stoischem Ernst prügelt und schreit sich das Quintett durch seine Metalcore-Party-Songs. “Cutsman” etwa, benannt nach einem Endgegner im Nintendo-Game “Mega Man”, beginnt mit einem Auszug aus dem Videospiel-Roadmovie “The Wizard”. Mit scheppernder Double-Bass geht es zum Breakdown, drum herum imitiert das Keyboard von Erik Engstrom, der aussieht wie der Bruder von Napoleon Dynamite, entweder Van Halens “Jump” oder den 8-Bit-Sound früher Videospiele. Es kommt nicht von ungefähr, dass Sänger Nathan Winneke den Sound seiner Band nicht ganz ernstgemeint als „Nintendocore“ bezeichnet. Lösen können sich Horse The Band danach nie wieder davon. Verdient haben sie dieses Alleinstellungsmerkmal.

Jan Schwarzkamp

VÖ: 2003 | Label: Roadrunner

Bereits mit der Debüt-EP “The Burial Plot Bidding War” (2000) beweisen Every Time I Die, dass man mit ihnen rechnen muss. Fürs erste Album “Last Night In Town” gewinnen sie Killswitch Engages Adam Dutkiewicz als Produzenten und entfesseln gnadenlos chaotischen, komplexen Hardcore mit fiesen Riffs, noch fieserem Geschrei und einem Defizit an Melodie – irgendwo zwischen The Dillinger Escape Plan und Drowningman. Erst mit “Hot Damn!” findet die Band aus Buffalo, New York in ihre Spur, der sie seitdem über sechs weitere grandiose Alben treu bleibt. Die Platte löst sich vom ungezähmten Chaos, Eric Rachel entwirrt den Sound. Trotz aller Brutalität schwingt immer wieder Southern-Rock mit, siehe auch: Norma Jean, The Chariot, He Is Legend. Das laszive Artwork gestaltet Converges Jacob Bannon, und der angehende Englischlehrer Keith Buckley geht in seinen Texten literaturbeflissen dahin, wo es weh tut – und croont zwischen dem Gebrüll sogar mal eine Zeile. Wie heißt es in “Ebolarama”: „This is a rock and roll takeover.“

Jan Schwarzkamp

Shai Hulud That Within Blood Ill-Tempered

VÖ: 2003 | Label: Revelation

Die nach dem “Dune”-Sandwurm benannten Shai Hulud aus Florida gehören mit der Gründung 1995 zur ursprünglichen Metallic-Hardcore-Riege, als der Begriff „Metalcore“ noch eher scherzhaft verwendet wird. Ihr zweites Album erscheint, als die nächste Bandwelle das Genre langsam populär und trendy macht. Davon wird sich die ständig anders besetzte Band um Songwriter, Gitarrist und einzige Konstante Matt Fox in Interviews später abgrenzen. Mit ihrem Sound und Ethos sind Shai Hulud ganz klar im Hardcore verwurzelt: Ihre intelligenten, gesellschaftskritischen Texte, die teilweise rasende Geschwindigkeit und die dauerhaften Gang-Shouts erinnern an die Youth-Crew-Szene. Den Metal-Anstrich bekommt ihre Musik nicht mit harten, rhythmischen Breakdowns, sondern dank der progressiven und melodischen Leadgitarren, die sich zwischen den Riffs duellieren. Keine Refrains, dafür erzählerischer Stream-of-consciousness zu sich stetig wandelnder Untermalung – damit sind sie bis heute eine Institution im Genre-Underground.

Gerrit Köppl

VÖ: 2004 | Label: Victoria

Wenn Alex Varkatzas, der inzwischen ehemalige Shouter von Atreyu, 2018 in einem Interview behauptet, die Band habe Metalcore erfunden, ist das natürlich leicht zu widerlegen. Dass sie das Genre aber zumindest mustergültig bedienen können, zeigen sie schon auf dem Debüt “Suicide Notes And Butterfly Kisses”, mit “The Curse” hieven sie ihre Mischung aus Hardcore, Melodic-Death-Gitarren und zuckersüßen Refrains – gesungen von Schlagzeuger Brandon Saller – auf Champions-League-Niveau. Neu ist dabei, dass sie ihre Vorliebe für Glam nicht mehr subtil ausleben, sondern mit “Right Side Of The Bed” in vollem Anlauf durch die Stadionpforte brechen und als Bonus-Track Bon Jovis “You Give Love A Bad Name” covern. Hinter den weiteren Songs mit niedlichen Klischee-Gothic-Titeln wie “Bleeding Mascara”, “The Crimson” oder “My Sanity On The Funeral Pyre” verbergen sich dann allerdings satte Metal-Songs mit Sonnenscheinmelodien und hohem Unterhaltungsfaktor. Keine Pionierleistung, aber ausgesprochen professionell.

Stefan Reuter

Die Mitglieder von Misery Signals kennen sich aus verschiedenen Bands der Metalcore-Szene Wisconsins und beginnen 2002 nach deren Zerfall, gemeinsam Musik zu machen. Zu den Vorläufern gehören 7 Angels 7 Plagues, deren einziges Album “Jhazmyne’s Lullaby” mit seinen Jazz-Einflüssen eine gesonderte Erwähnung verdient. Dieser Wille, die Verbindung von Hardcore und Metal mit weiteren Ideen anzureichern, macht sich auf dem Debüt “Of Malice And The Magnum Heart” weiter bemerkbar, ohne sich im Prog zu verlieren. Vielmehr verdichten Misery Signals mithilfe von Produzent Devin Townsend ihren Sound zu schwermütigen und atmosphärischen Songs wie dem überragenden Closer “Difference Of Vengeance And Wrongs”. 2005 wird Sänger Jesse Zaraska wegen Differenzen aus der Band geworfen, die bis 2013 drei Alben veröffentlicht, die nicht an “Of Malice…” heranreichen. Eine Tour zu dessen zehnjährigem Jubiläum mit Zaraska am Mikro lässt auf eine Reunion hoffen, die 2016 bestätigt wird und 2020 im tollen “Ultraviolet” gipfelt.

Stefan Reuter

VÖ: 2004 | Label: Century Media

Mit “The War Within” denken Shadows Fall die stilistische Vielfalt des Vorgängers “The Art Of Balance” weiter – und erreichen ihren kommerziellen Zenit. Zwar verleugnet die Band ihre Metalcore-Wurzeln nicht, doch Songs wie das melancholische “What Drives The Weak” gehen beinahe als Alternative Rock durch, wenn man von den Metal-Shouts absieht. Dieser Hang zu poppiger Eingängigkeit öffnet der Band einige zuvor verschlossene Türen. Die griffigen Hooks reißen Fans modernen Metals ebenso mit wie die an Groove Metal der Marke Pantera erinnernde Gitarrenarbeit im stampfenden Stillness. Metalcore dominiert schnelle Stücke wie das eröffnende “The Light That Blinds”. Im Anschluss an die Platte öffnet sich die Band immer mehr den Mechanismen des Mainstreams, ohne die Verkaufszahlen entsprechend zu steigern. Nach “Threads Of Life” (2007) wird ihr das zum Verhängnis, 2012 erscheint die bislang letzte Platte. Seitdem befriedigen Shadows Fall auf gelegentlichen Touren allenfalls die Nostalgiebedürfnisse ihrer Fans.

Dominik Rothe

VÖ: 2004 | Label: Century Media

Bedächtig starten Heaven Shall Burn in ihr drittes Album “Antigone”. Das Streicher-Intro zeigt, wie wichtig es der Band ist, zwischen Wut und Aggression Raum für atmosphärische Momente zu lassen. Dieses Bedürfnis spiegelt sich im anschließenden “The Weapon They Fear” wider, in dem harte Riffs auch mal zarten Keyboards Platz machen. Trotzdem gehören Heaven Shall Burn zweifellos zu den extremsten Vertretern des Metalcore. Ihre Nähe zum schwedischen Death Metal verschafft ihnen eine Menge Anerkennung bei alteingesessenen Metalfans, die angesichts neuer Trends sonst stets die Nase rümpfen. Zudem bringen die Thüringer ein sozialkritisches Bewusstsein mit, das im Metalcore zu diesem Zeitpunkt selten ist. In “Voice Of The Voiceless” prangern sie die Ausbeutung der Tierwelt durch die Menschheit an. “Bleeding To Death” lässt sich als Warnung vor dem Klimawandel lesen – und das schon 2004. Ihr stets vorwärts gerichteter Blick lässt die Band im Anschluss von einem Erfolg zum nächsten rasen.

Dominik Rothe

Unearth The Oncoming Storm

VÖ: 2004 | Label: Metal Blade

Als Metalcore Anfang der 2000er zum Massenphänomen wird, schreiben die meisten Genrevertreter insbesondere das „-core“ in der Stilbezeichnung groß. Für Unearth gilt das nicht. Trotz mancher Breakdowns wie in “The Great Dividers” ist “The Oncoming Storm” spürbar stark im klassischen Heavy- und Thrash-Metal verwurzelt. Die Einflüsse britischer Legenden wie Iron Maiden zeigen sich im häufigen Einsatz zweistimmiger Gitarrenmelodien, der Thrash-Faktor wiederum kommt in den zumeist pfeilschnellen Riffs durch. Zudem räumen Unearth instrumentalen Superlativen deutlich mehr Raum ein als ihre zeitgleich aufkommende Konkurrenz: Ausufernde Soli wie in “Zombie Autopilot” finden sich 2004 im Metalcore nur selten. Dass Bands wie Darkest Hour und All That Remains in der Folge vermehrt auf solche Virtuosität setzen, zeigt den Einfluss von Unearth auf die Szene. Das Quintett selbst wendet sich mit dem Nachfolger “III: In The Eyes Of Fire” noch mehr traditionellen Metal-Stilen zu, was ihm eine eigene Nische sichert.

Dominik Rothe

Rückblickend betrachtet ist es erstaunlich, wie ausdifferenziert Bullet For My Valentine bereits auf ihrem Debütalbum klingen. Die zwölf Songs plus Intro (mit Cello-Feature von Apocalyptica) erscheinen zur Hochphase von Bands wie den damals noch relevanten Thirty Seconds To Mars und holen gleichermaßen Metalheads und Emo-Kids ab. Das liegt am Wechsel aus Gesang und Geschrei von Frontmann Matthew Tuck, aber auch an Zeilen wie „Your tears don’t fall, they crash around me“. Zudem steuern die Songs der Waliser selten auf austauschbare Breakdowns zu, sondern vornehmlich auf eingängige Refrains und erstklassige Gitarrensolos, entnommen aus Heavy- und Thrash-Metal. Dem zollt das Quartett zudem mit einem Cover von “Welcome Home (Sanitarium)” von Metallica auf der Deluxe Version der Platte Tribut. “The Poison” bleibt bis heute in der Band-Diskografie unerreicht, bis auf den Ausrutscher “Temper Temper” (2013) bleibt die Gruppe trotz Annäherungen an rockigere Genres aber eine mindestens solide Metalcore-Band.

Jonathan Schütz

VÖ: 2005 | Label: Victory

Man kann streiten, ob “Undoing Ruin” die perfekte Wahl ist, wenn es um Darkest Hour und Metalcore geht. Zum einen schielt die US-Band um Gitarrist Mike Schleibaum von Anfang an für ihren Sound nach Schweden, zum anderen fokussiert sie sich mit Produzent Fredrik Nordström (In Flames, At The Gates) ab dem dritten Album “Hidden Hands Of A Sadist Nation” (2003) stärker auf Melodic Death Metal als zuvor. Aber: Ein Song wie die bei MTV2s Headbangers Ball laufende Single “Convalescence” mit ihrer eigentümlichen Mischung aus Faustschlag, Metal-Nachglanz und Emo-Pathos wäre in Göteborg wohl nie und in Washington, D.C. zumindest nicht ohne den parallelen Metalcore-Hype entstanden. Während andere Bands sich schnell an jenem verbrennen, bleiben Darkest Hour jedoch immer bei sich – und etablieren sich mit “Undoing Hour” und Songs wie “Sound The Surrender” oder “District Divided” endgültig als eine Best-of-both-worlds-Band, die mühelos zwischen melodiöser Metal-Power und gewaltigen Core-Schellen umschaltet.

Dennis Drögemüller

VÖ: 2005 | Label: Roadrunner

Wie sehr Trivium vom 80er-Metal kommen, fällt anfangs kaum auf: Die Einflüsse aus Melodic-Death- und Thrash-Metal sind auf “Ascendancy” zwar offensichtlich, aber mit jener martialischen Aggression verdichtet, mit der Metalcore Mitte der 2000er als Nu-Metal-Erbe die Aggression der Jugend kanalisiert. Während die Teenager um Frontmann Matt Heafy auf ihrem Debüt “Ember To Inferno” (2003) noch etwas unbeholfen Riffs und Klargesang jonglieren, fügt sich auf dem Nachfolger alles ineinander: Zwischen sozialer Unsicherheit und überlebensgroßen Metal-Fantasien brechen hier Songs aus den 19-jährigen Newcomern heraus, deren brutale Präzision, Power und Hymnenhaftigkeit staunen lässt. Albumsongs wie “Pull Harder…” oder “A Gunshot…” sind bis heute Live-Klassiker, populär macht Trivium aber erst kurz darauf ihr Metallica-Moment: Auf “The Crusade” (2006) klingt Heafy plötzlich ständig wie James Hetfield und alles nach 1983, erst mit der Zeit versöhnt die Band doppelläufige Leads und Breakdowns in ihrem Sound.

Dennis Drögemüller

VÖ: 2006 | Label: Prosthetic

Mit ihrem dritten Album “The Fall Of Ideals” gelingt es All That Remains, sich auf Augenhöhe mit Killswitch Engage zu begeben, ihren Kumpanen aus der Szene von Massachusetts. Deren Gitarrist Adam Dutkiewicz ist auch hier wieder beteiligt und bereitet der Band um den ehemaligen Shadows-Fall-Sänger Phil Labonte mit seiner klaren, aber druckvollen Produktion das perfekte Fundament für ihren vor Selbstbewusstsein strotzenden Melodic Metalcore. Mit einem gewaltigen Urschrei eröffnet “This Calling” diesen Reigen von Genre-Hits, deren unverschämte Eingängigkeit auch heute noch greift. Zugegeben, viele Songs fallen formelhaft aus, so sehr, dass “The Weak Willed” als Death-Metal-Fingerübung den Fluss stört. Das reißt die Band mit Details wie dem ruhigen Intermezzo im Guitar-Hero-Klassiker “Six” aber wieder heraus. Später sorgen All That Remains nur noch selten mit ihrer Musik für Aufmerksamkeit, eher noch mit fragwürdigen Aussagen Labontes. Die Qualität von “The Fall Of Ideals” bleibt aber unstrittig.

Stefan Reuter

Neaera Let The Tempest Come

VÖ: 2006 | Label: Metal Blade

Der Begriff Metalcore lässt eine große Spannbreite zwischen Hardcore und Metal zu. Neaera wenden sich auf “Let The Tempest Come” letzterem zu. Den Anteil an Breakdowns fahren die Münsteraner gegenüber dem von Heaven Shall Burn beeinflussten Debüt “The Rising Tide Of Oblivion” zurück. Dafür strotzen Songs wie das Titelstück oder “Paradigm Lost” vor Querverweisen zu In Flames und At The Gates. Das Album ist der Startschuss für eine Entwicklung, in deren Verlauf Neaera ihren eigenen Stil finden. Auf den folgenden Platten “Armamentarium” und “Omnicide” fügen sie ihrem Mix aus Melodic Death Metal und Hardcore-Attitüde jede Menge Black Metal hinzu. Mit dieser Experimentierfreude erspielen sie sich eine treue Fangemeinde, auch wenn es kommerziell nie für die erste Liga reicht. Der Erfolg ihres Comeback-Albums nach fast sieben Jahren Albumpause zeigt 2020 aber, wie sehr die Band im kollektiven Szenegedächtnis verankert ist. Ohne den kreativen Befreiungsschlag “Let The Tempest Come” wäre es nicht dazu gekommen.

Dominik Rothe

Caliban The Undying Darkness

VÖ: 2006 | Label: Roadrunner

Schon “The Opposite From Within” zeigt 2004, dass Caliban die großen Bühnen zum Ziel haben. Mit dem zwei Jahre später erscheinenden “The Undying Darkness” schließen sie endgültig mit dem ungeschönten, fiesen Sound ihrer Anfangstage ab: Präziser, kontrollierter und sauberer produziert präsentiert sich das Quintett. Außerdem kommt der Klargesang von Gitarrist Denis Schmidt noch häufiger zum Einsatz als auf dem Vorgänger, die Refrains von “I Rape Myself” oder “It’s Our Burden To Bleed” werden so zu astreinen Mitsinghits. Dadurch rückt die Band nahe an US-Vorbilder wie Killswitch Engage heran, deren “Alive Or Just Breathing” zweifellos als Blaupause dient. Im brutalen Song “About Killing” oder dem von Kreator-Frontmann Mille Petrozza unterstützten “Moment Of Clarity” zeigt sich aber, dass die Essener ihre brachialen Wurzeln nicht vergessen. “The Undying Darkness” katapultiert Caliban an die Spitze der deutschen Metalcore-Bewegung direkt neben Heaven Shall Burn. Und dort stehen sie bis heute.

Dominik Rothe

VÖ: 2007 | Label: Epitaph

Auf ihrem zweiten Album setzen Parkway Drive neue Maßstäbe für das Herzstück des Metalcore: Mit einer nie dagewesenen Brutalität spielen die Australier hier Breakdowns bis zur absoluten Eskalation. Was auf dem Debütalbum “Killing With A Smile” noch wüst und ungeschliffen klingt, perfektionieren Parkway Drive auf “Horizons” zum kontrollierten Chaos. Gekonnt aufgebaute Spannungsbögen aus melodischen Parts und bitterbösem Geschrei ebnen in Songs wie “Carrion” oder “Boneyards” den Weg für jene zerstörerische Energie, die Parkway Drive zu einer der einflussreichsten Bands im Metalcore macht. Seitdem entwickeln sich die Australier stetig weiter: Erst 2018 haben sie mit “Reverence” ein weiteres Metal(core)-Meisterwerk veröffentlicht, das sich zunehmend auch bei anderen Subgenres (etwa: Power Metal) bedient. Ausverkaufte Hallen, eine Doku über die Bandgeschichte und die aktuelle Arbeit an einem neuen Album beweisen: Auch nach 18 Jahren Erfolgsgeschichte sind Parkway Drive noch lange nicht auserzählt.

Alana Vandekerkhof

VÖ: 2009 | Label: Century Media

Am anderen Ende der Telefonleitung schreit eine Frau panisch: „He ripped her face off!“ Er ist ein Schimpanse, den die Anruferin bei sich zuhause hält und der nun auf ihre Freundin losgeht. Dass Suicide Silence den realen Notruf in “…And Then She Bled” einbauen, zeigt, dass sie die Kompromisslosigkeit ihrer Death-Metal-Vorbilder teilen. Reichlich verstörend – und effektiv in Szene gesetzt. Mit derart unbarmherziger und versierter musikalischer Gewalt etablieren sich Suicide Silence auf ihrem zweiten Album “No Time To Bleed” an der Spitze der Deathcore-Bewegung. Großen Anteil daran hat Sänger Mitch Lucker, der sich in Sachen extremer Gesangstechniken vor niemandem verstecken muss. Entsprechend schwer wiegt sein Unfalltod 2012. Die Band macht mit All-Shall-Perish-Sänger Eddie Hermida weiter und wendet sich Nu Metal zu. Die Reaktionen fallen weitestgehend negativ aus, mit Cannibal-Corpse-Ikone George „Corpsegrinder“ Fisher bewahren sie sich aber einen prominenten Fürsprecher.

Stefan Reuter

Es wäre so einfach, August Burns Red schon anhand der Eckdaten direkt links liegen zu lassen: Metalcore von einer Band mit christlichem Background, die sich einen solchen Namen gegeben hat? Muss nicht sein. Aber wie immer gilt: Es wäre ein großer Fehler, sich von Oberflächlichkeiten zu einem Urteil verleiten zu lassen. Denn seit Gründung 2003 liefert das Quintett aus Pennsylvania regelmäßig Alben voll pfiffiger Ideen, die es technisch virtuos in die Tat umsetzt – ohne dabei in Muckertum zu verfallen, geht es hier um Vollkontakt. Das oft beschworene entscheidende dritte Album, “Constellations”, ist in diesem Fall ein gutes Beispiel dafür, wie sich ihre gerne mal nerdige Gitarrenarbeit mit unumstößlichem Rhythmusgefühl selbst im wildesten Break und die Dauer-Anfeuerung durch Sänger Jake Luhrs zu einem Genre-Highlight verbinden. Dazu gehören auch Überraschungen wie Jazz-Experimente in “Ocean Of Apathy” oder das im Midtempo gehaltene “Meridian”. Wenn schon Bibelkunde, dann bitte so.

Stefan Reuter

VÖ: 2010 | Label: Victory

Metalcore meets Pop-Punk – in dieser Nische sind A Day To Remember zweifellos die profiliertesten Protagonisten. Ihr viertes Album “What Separates Me From You” ist das erste, in dem in gleichen Teilen Unearth und Blink-182 stecken, während vorher die Härte überwog. Damit jetzt in der Szene keiner flennt, beginnt die Platte mit einem „in your face“-Statement: “Sticks & Bricks”, in dem Frontmann Jeremy McKinnon zum brachialen Intro-Riff den Hatern „I am fueled by all forms of failure“ entgegengrowlt. Ansonsten bedient die Band mit Songs über die Wichtigkeit von Freundschaft, das Leben als Rockstars, die Eigenarten der Heimat Florida und jeder Menge Teenage Angst jedes Pop-Punk-Klischee auf unerhört charmante und ansteckende Art. Dazwischen gibt es auf die Fresse – etwa mit “2nd Sucks”, ein Song wie ein einziger Breakdown. Dass ADTR hier stehen müssen, zeigt das Allstar-Musikvideo zu “All I Want” („…is a place to call my own“), in dem circa die Hälfte aller Namen in dieser Liste ein Lipsync-Cameo feiert.

Gerrit Köppl

Schon bevor While She Sleeps 2012 ihr erstes Album “This Is The Six” veröffentlichen, können sich die Briten mit ihrer viel gelobten EP “The North Stands For Nothing” Auftritte im Vorprogramm von Metalcore-Größen wie Parkway Drive und Bring Me The Horizon sichern. Diese Nähe zu ihren Genre-Kollegen schlägt sich zwar auch im Sound ihres Debütalbums nieder, wie ein Klon klingen While She Sleeps dennoch nicht. Die charakteristischen Breakdowns kombiniert das Quintett in Stücken wie dem Titelsong oder “Until The Death” mit brachialen Thrash-Metal-Riffs, zu denen sich immer wieder Ohrwurm-taugliche Melodien gesellen. Für noch mehr Abwechslung sorgen von Klavierspiel umrahmte Chöre, die Songs wie “False Freedom” und “Death Toll” zusätzlich eine emotionale Note verleihen. Mit dieser Experimentierfreude wagen sich die Briten über das Einmaleins des Metalcore hinaus – ein Merkmal, das auch die folgenden drei Alben auszeichnet. Nachschub mit dem Titel “Sleeps Society” gibt es im April.

Alana Vandekerkhof

VÖ: 2013 | Label: RAC/Epitaph

Wie viele Metalcore-Bands haben sich an Platten wie “Sempiternal” versucht? Spätestens mit Anbruch der 10er Jahre ist die alte Formel ausgereizt, zugleich wollen viele erfolgreiche Acts weiter in den Mainstream expandieren. Auch Bring Me The Horizon haben ihren Deathcore 2013 längst um den ersten Teil des Genre-Namens erleichtert und sich eingängigen Melodien, elektronischen Sounds und orchestralen Ornamenten geöffnet. Die vor allem auf Oli Sykes Posterboy-Appeal schielenden Sellout-Vorwürfe befeuert das, dabei geht die Band einfach konsequent an, worum der Rest des Genres nur verschämt tänzelt. Auf “Sempiternal” verschmelzen Gangshouts und Chöre, knallende Drums und fragile Keyboard-Figuren, Keifen und Singen zu alchemistischem Pop-Metalcore. Produzent Terry Date ist der Richtige für solche Grenzgänge und verdichtet den Sound, damit an Hits wie dem uferlosen “Sleepwalking” oder dem fiebrigen Opener “Can You Feel My Heart” bloß nichts ausfranst. Ein makel-, aber nicht seelenloses Spektakel.

Sebastian Berlich

VÖ: 2017 | Label: Roadrunner

„Code Orange is forever“: dass das Quintett aus Pittsburgh, Pennsylvania mit seinem dritten Album eine mittelgroße musikalische Revolution im inzwischen etwas festgefahrenen Genre Metalcore lostritt, scheint es selbst am besten gewusst zu haben. Dass für Code Orange eine Genrezuschreibung nicht genug ist, deutet bereits der zitierte, “Forever” eröffnende Titelsong mit seinem Sludge-Breakdown an. In die weiteren zehn Stücke schleichen sich Glitch-Effekte und Ambient-Sounds ein. “Forever” besitzt zudem mehr Horror-Ästhetik als mancher Horrorfilm und ist das perfekte Bindeglied zwischen dem Industrial der Nine Inch Nails und dem Hardcore von Bands wie Nails. Die Midtempo-Single “Bleeding In The Blur” steckt mit dem Klargesang von Gitarristin Reba Meyers zudem erstmals den Pfad ins Stadion, den Code Orange mit dem Nachfolger “Underneath” bewusster aufnehmen. Sollte es sie endgültig dorthin verschlagen: Eine Jugendfreigabe scheint angesichts der schieren Brutalität auf Textebene unwahrscheinlich.

Jonathan Schütz

Architects Lost Forever // Lost Together

VÖ: 2014 | Label: Roadrunner

Architects stechen im Metalcore heraus, weil es ihnen meisterhaft gelingt, sehr technische Riffs in einer einnehmenden Inszenierung aufgehen zu lassen. Auf ihren jüngeren Alben zieht es die Band aus dem südenglischen Brighton zunehmend hin zu immer cineastischeren Songs, mit dem 2014 erschienenen “Lost Forever // Lost Together” hat sie in dieser Entwicklung die ideale Mitte zwischen zwei Polen gefunden. Ein Song wie “Naysayer” bringt es auf beeindruckende Art und Weise fertig, seinen muskulösen Refrain mit akrobatischen Griffbrett-Tänzen und urtümlichen Hardcore-Elementen zu verbinden, die so gleichermaßen in Richtung Zukunft und Vergangenheit des Metalcore weisen. Gleichzeitig demonstrieren Architects auf ihrem sechsten Album erstmals einen Hang zu großer Orchestrierung, die die Musik wesentlich vielschichtiger macht. Dass dieser Schritt nur ein Jahr nach Bring Me The Horizons epochalem Meilenstein “Sempiternal” erfolgt, darf man als weiteres Zeugnis für den enormen Einfluss dieses Werks deuten.

Jakob Uhlig

VÖ: 2018 | Label: Closed Casket Activities

Im 90s Revival geben sich zahlreiche Bands, die eigentlich viel zu jung dafür sind, dem nostalgischen Gedenken an den metallischen Hardcore des letzten Jahrtausends hin. Die besten von ihnen drehen und verbiegen das Genre mit neuen Mitteln zu etwas ganz Eigenem: Während Code Orange mit Industrial experimentieren und Knocked Loose Death Metal einstreuen, sind Vein (mittlerweile offiziell Vein.fm) von der Anfangs- und Blütezeit des Mathcore und Nu Metal beeinflusst – Botch meets Slipknot, oder Converge meets Deftones, quasi. Die Bostoner geben auf ihrem bislang einzigen Album ihre Einflüsse durch eine verzerrende Linse wider; zeichnen mit wilden Strichen ein Bild der Dystopie des digitalen Zeitalters, das sich in jeder Sekunde ihrer mechanisch klingenden und experimentellen Songs aufdrängt. “Errorzone” ist nicht nur brutal, sondern so spannungsgeladen und unvorhersehbar, dass auch die ruhigen und melodischen Momente des Albums keine Erlösung bieten. Das größte Manko: Es gibt noch nicht mehr davon.

Christina Wenig

VÖ: 2019 | Label: Pure Noise

Einen „neuen Benchmark“ für alle Core-Genres nannten wir das zweite Album dieser Sensation in VISIONS #318. Bis heute hat niemand beweisen können, dass Metalcore tatsächlich härter klingen kann als auf “A Different Shade Of Blue”. Wer Knocked Loose wegen der ultratiefen Gitarren-Tunings und der brutalen Moshpits bei Konzerten als solch grausige Beatdown-Bros abtut, bei denen Songs nur aus Breakdowns bei etwa drei BPM bestehen, hat mit dieser Vorverurteilung weit gefehlt. Mit ihren zahlreichen Querverweisen auf Death- und Thrash-Metal, Math und Oldschool-Hardcore gehören sie zu den mit Abstand innovativsten Bands, die der Metalcore der Gegenwart zu bieten hat. Frontmann Bryan Garris schreit mit der Eindringlichkeit eines Jacob Bannon über zutiefst persönlichen Schmerz, während die Instrumentalisten mit extremen Tempowechseln, an Slayer erinnernden Leadgitarren, unberechenbaren Rhythmen und atemberaubender Stop-and-go-Dynamik rücksichtslos die Grenzsteine des Genres versetzen. State of the art.

Gerrit Köppl

Inhalt

- Metalcore: die History – Schluss mit Nekrophilie

- Metalcore: die Album-Highlights – Der harte Kern

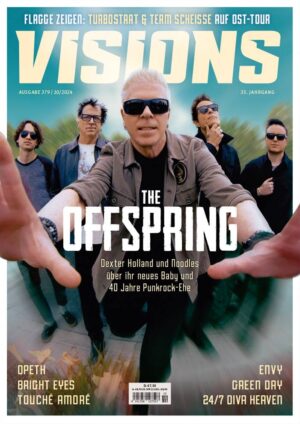

VISIONS Nr. 379

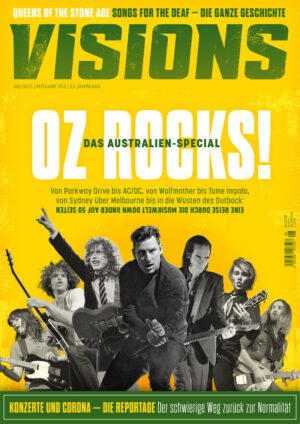

VISIONS Nr. 379  VISIONS Nr. 353

VISIONS Nr. 353

Schluss mit Nekrophilie

Schluss mit Nekrophilie  Schluss mit Nekrophilie" title="

Schluss mit Nekrophilie" title=" Der harte Kern" title="

Der harte Kern" title="