Pianos Become The Teeth

The Lack Long After

Text: Britta Helm

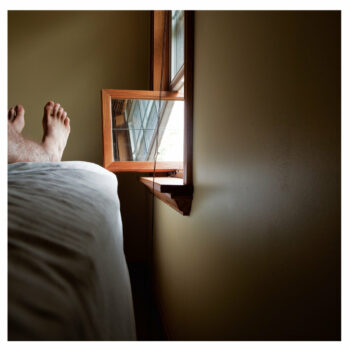

“I’m pleading for one more time with what I know now/ I’m begging for the same flake to fall twice for the first time”, schreit Kyle Durfey dann zum Beispiel ins Telefon, und es ist ihm anzuhören, dass er zu lange hinten an der Theke stand, jetzt alleine durch den Schnee stolpert und sich gleich vor lauter Rotz und Wasser mitten auf dem Weg wird übergeben müssen. Es ist ihm elend, darum geht es ja, darum ging es schon im frühen Screamo, an den die Band aus Baltimore so rau und schwankend und kieksend und dabei jung und unvorhersehbar erinnert. Ehrlich ist, was erbärmlich ist, zumindest ein bisschen, deshalb singt Durfey seine gefährlich poetischen Texte immer so, als käme noch ein bisschen Magenschleimhaut nach, deshalb bleiben die Gitarren auch mal stehen und schütteln mitleidig die Köpfe, um sich dann doch wieder mitziehen zu lassen. Nur das Schlagzeug gibt sich Mühe, irgendwie Normalität zu wahren. Vor zwei Jahren handelte “Old Pride” davon, wie Durfeys Vater an Multipler Sklerose erkrankte und er selbst versuchte, damit umzugehen. “The Lack Long After” ist nun das offene Abschiedsalbum über die Zeit danach, auf dem es um die Sachen geht, die nicht mehr gesagt werden konnten, um die riesige Leere danach und um die große Ungerechtigkeit, die alle gleich macht. “And I’m still singing, and you still can’t stay.” Am schwersten zu ertragen ist “I’ll Get By”, der finale Song, in dem der Sohn seinem Vater versichert, dass er schon irgendwie klarkommen wird. “It seems we all get sick/ We all die in some no name hospital with the same colored walls/ And I guess that’s fine/ But I want to swallow, I want to stomach, I want to live.” Dazu stürzt die Musik in Zeitlupe in sich zusammen wie trauriger alter Emo, und Durfeys Stimme ist von all der Anstrengung so müde geworden, dass sie ins Singen kippt. Verglichen mit den knapp genialen Touché Amoré und La Dispute mit ihren ausführlich vertonten Geschichten sind Pianos Become The Teeth die Haltlosen unter den Wave-Bands, die mit den offensten Wunden, die in nur acht Songs kaum konkrete Punkte geben, an denen man sich festbinden könnte. Refrains gibt es nicht, nichts, dass sich wiederholt, weil es ja weitergehen muss, notfalls ohne Plan, mit Melodien, die man schreit, und geworfenem Postcore, der immer so kurz davor ist, sich zu verlieren, dass er sich nur noch am lebendigen Schmerz festhalten kann. Dafür haben Pianos Become The Teeth jedes traurige Besäufnis verdient.