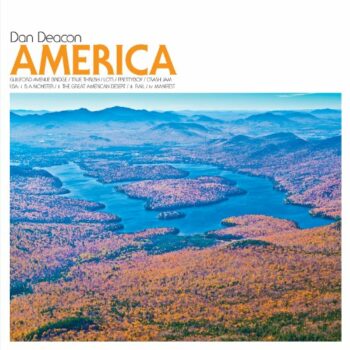

Dan Deacons Songs kommen von tiefer drinnen, meistens aus Instrumenten, an denen keine Saiten oder Felle dran sind, und sie schaffen es auch nur selten ohne Verfremdungen oder Verkleidungen auf seine fertigen Alben. Für die 2009er Platte “Bromst” hatte er ein Programm geschrieben, das schneller Klavier spielen konnte als alle Menschen inklusive Lang Lang, es war die Sinfonie der Schlümpfe, dann kam ein Soundtrack für Francis Ford Coppola, und jetzt kommt “America”, ein Album über das Land, das Deacon vorher in einem aussortierten Schulbus durchfahren hat, der mit Speiseöl betrieben wird. Mehr noch als seine älteren Platten betont es den Community-Gedanken, der wiederum Deacon betreibt: Die America-Songs wurden bei Occupy-Auftritten ausprobiert und in immer neuen Musikerkonstellationen aufgenommen, sie könnten gut im Hintergrund laufen, wenn irgendwo in den USA mal wieder ein Kirchenchor beim transzendentalen Tanz aufgeht, und wer gern außerkörperliche Erfahrungen macht, verschlechtert zumindest nicht seine Chancen damit. Alles ist perkussiv und kreiselig, vieles übereinandergelegt, das Ergebnis rhythmisch entschlossen, aber gleichzeitig ungeheuer vieldeutig zwischen moderner Klassik, klassischem Techno und schneller gespieltem Battles-Postrock. Deacons Texte dazu sind lautmalerisch komponierte Kabinenansprachen, Aufrufe zur Selbstbestimmung und apokalyptische Abschlussberichte, in denen alles verbrennt bis auf die Felder und die Berge. Er weiß, wie man sich klein fühlt im großartigsten Land der Welt. 99% von 300 Millionen sollten sein Background-Chor sein.