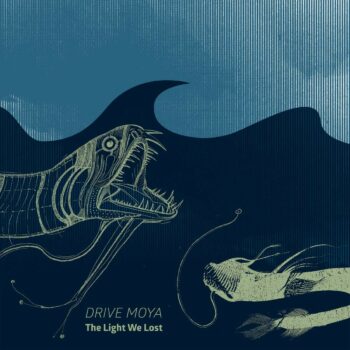

Drive Moya

The Light We Lost

Text: Markus Hockenbrink

Kurz zum Hintergrund: Das österreichische Trio um den Szeneveteranen Christian “Juro” Jurasovic droht schon sein etwa drei Jahren damit, seine hypnotischen Konzerte auch als Schallplatte verfügbar zu machen. Jetzt, wo es so weit ist, plättet “The Light We Lost” sofort mit einer Vision von hyperemotionalem Indierock, die sich anfühlt, als hätte es das Album schon seit Anbeginn der Zeit gegeben. Formal ist sowieso alles an Bord: die flirrenden Gitarren, die sich in mindestens zwei Songs in den Post-Rock-Schleudergang hineinsteigern, das nach vorne gemischte Schlagzeug, das den Puls der Songs direkt in die Knochen fahren lässt. Juros Markus-Acher-mäßige Stimme, die über eine Ewigkeit von Geduld, Zutraulichkeit und Trost zu gebieten scheint, selbst wenn sie manchmal Probleme mit dem S hat. Und vor allem die Melodien, stolze und schöne Exemplare, die einen von hinterrücks überfallen mit ihren sanften Häkchen, gerade als man eigentlich nur mit dem Kopf nicken wollte. Sieben gleichmäßig hochklassige Songs umfasst die Platte, einer davon heißt “Dreamboy”, und wenn es nur ein Songtitel sein dürfte, dann hätten Drive Moya wohl jedes ihrer Stücke so nennen können. Ihnen allen gemeinsam ist die weggetretene Melancholie, seit Slowdive & Co die bevorzugte Verabreichungsform von Musik als Wollmantel für die Seele. Der ist in diesem Fall übrigens durchaus vielseitig verarbeitet: Der Opener “Cold Water” ist poppig wie eine offensichtliche Single, das folgende “White Leaf” gibt schon mal eine Ahnung davon, was die Band alles in Mitleidenschaft ziehen kann, wenn sie die Gitarren von der Leine lässt. Auf “In The End” regiert die stille Einkehr zu einem gleichermaßen dramatischen wie dezenten Streichereinsatz, “Violin” entscheidet sich gegen die Geige und für eine geisterhafte Flöte. Das alles ist eingebettet in ein instinktives Verständnis von Laut-Leise-Dynamik, bei dem kein Ton zu viel gesetzt wird. So richtig kann man sich gar nicht entscheiden, ob man “The Light We Lost” lieber daheim im Bett hören möchte und dabei herausfinden, ob dieses self-partnering à la Emma Watson vielleicht nicht doch funktioniert. Oder ob man sich die Platte lieber live geben möchte, umgeben von Gleichgesinnten, zusammengedrückt wie ein Wurf glücklicher Opossums. Eins ist jedenfalls sicher: Der Weg von A nach B wäre lang und kalt und nass.