Die Parallelen zu den frühen Vivid sind schon enorm und vielleicht auch beängstigend. Mit dem Unterschied, dass es bei Heydays Plattenfirma nun niemanden mehr gab, der ihnen geraten hat, ihren Post-Grunge mit ein bisschen Elektronik zu unterlegen. Heyday machen alles frei Schnauze. Das merkt man. Manchmal sehr erstaunlich, wie reif Debütalben in dieser Zeit klingen können. Es rockt, wo es rocken muss, es schmachtet, wo Gefühl angesagt ist, und “Everything” ist echt ein Hit. Ihnen dabei zu unterstellen, sie sprängen auf einen Zug auf, dürfte zu einfach sein. Hier setzen fünf Musiker das um, was ihnen von außen in die Wiege gelegt wurde, um mal bildlich zu sprechen. Wer diesen gesunden Grundpathos nicht mag, lässt es eben bleiben. Klar gibt es Bands dieser Klangart in den USA zuhauf, aber irgendwie muss ja nicht alles gleich Müll sein, was aus dem eigenen Land kommt. Zumal das hier kein reiner Seattle-Sound ist. Heyday werden mit Sicherheit extrem polarisieren, aber das ist auch gut so. Den Mut haben nicht viele. Es stimmt, objektiv gesehen gabs das alles schon mal. Subjektiv aber haben Heyday tolle Songs.

Jörg Staude 9

Wuppertal ist ein ziemliches Loch. Wer in dieser ins Tal gequetschten, Schlauch-artigen Un-Stadt seine besten Jahre verbracht hat, dem kann man einen ausgeprägten Drang nach Freiheit, großen Gesten und Welt umgreifendem Pathos nicht allzu übelnehmen. Heyday haben nun eine große Plattenfirma im Rücken, und nutzen ihre Chance: Raus aus der Provinz, mit Armen weit offen, gut geölter Stimme und dick aufgenommenen Instrumenten. Und man muss ihnen attestieren, dass sie den Grunge-Appeal erstaunlich gut rüberbringen. An Songs wie “Everywhere” oder “Summer” wird die Zielgruppe ihre Freude haben, und der im Vorfeld fix heran gezogene Vergleich mit Reamonn hinkt bei näherer Betrachtung auch: Heydays Vorbilder sind eindeutig in den USA beheimatet und leben nicht nur in Seattle, sondern offensichtlich auch in Athens, Georgia. “Could Be Day, Could Be Night” beispielsweise zeugt durchaus von R.E.M.-Verehrung. Das Problem dabei: Man kommt da nicht so ganz ran und bleibt dann in Höhe von Fury In The Slaughterhouse oder M. Walking On The Water hängen – und das beschert einem beim Hören von “Wide Away” öfter auch mal so richtig hässliche Momente. Geholfen hätte manchmal vielleicht schon ein etwas strafferes Songformat: Bei Heyday dauert ein Lied im Durchschnitt viereinhalb Minuten – vieles wird in die Länge gezogen, wenig dadurch gewonnen.

Alexandra Brandt 5

weitere Platten

23 (EP)

VÖ: 04.12.2000

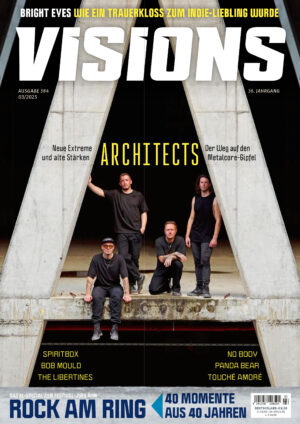

VISIONS Nr. 384

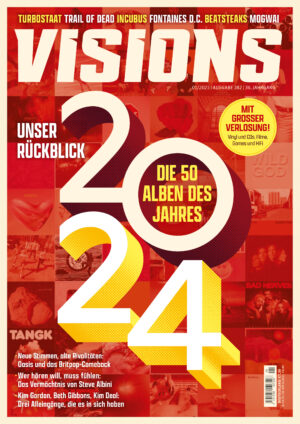

VISIONS Nr. 384  VISIONS Nr. 382

VISIONS Nr. 382