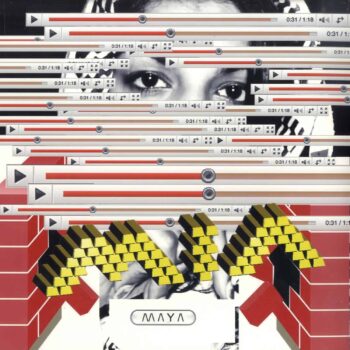

Wer beim Tanzen seine Skepsis nicht vergisst, erkennt aber auch Risse im Gesamtkunstwerk M.I.A., das schon immer ein robustes Verständnis von Gerechtigkeit und Gutmenschlichkeit hatte. Die Künstlerin sagt Missverständliches zu Terroristen und ihren Methoden, ätzt erstaunlich unsouverän gegen Lady Gaga, und jetzt hat sie auch noch einen reich geborenen Großkonzern-Sohn geheiratet. “Maya” mag solche Dinge im Hinterkopf haben, konzentriert sich aber doch darauf, was ihm vor die Flinte läuft. Das Steve-Jobs-Beunruhigungs-Intro schafft es in wenigen Schritten vom Iphone in Deiner Hand bis ins Pentagon, und einen Track wie “Steppin Up” hinterher gibt es sonst nur bei Hornbach oder den Einstürzenden Neubauten. Überhaupt ist “Maya” auffällig zerfahren und zerdellt – das Suicide-Sample im Trance-Rock von “Born Free” kommt hier sicher nicht von ungefähr. Auch das sechsminütige “Teqkilla” hat es auf die Zerstörung seines ohnehin verletzungsanfälligen Beats abgesehen, und der Minimalismus von Lovalot tritt sich so freudlos auf die eigenen Fußspitzen, dass man schon sehr vorsichtig hinter seiner Deckung hervorguckt, wenn M.I.A. plötzlich versöhnlich wird. “It Takes A Muscle” kommt einem “Paper Planes”-Nachfolger als putzig-stoffeliger Popsong hier noch am nächsten. Inhaltlich ist es aber nicht halb so gefährlich, weshalb man am Ende den nächsten Riss im Gesamtkunstwerk vermuten will. Die Künstlerin guckt kulleräugig und singt: “I really love a lot.” Es könnte natürlich auch “a law” heißen. Oder “Allah”.

Sicherer Server

1 REGISTRIEREN

2 BESTELLEN

3 LESEN