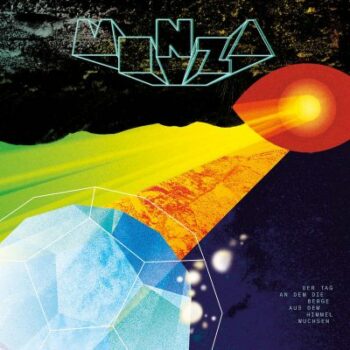

Monza

Der Tag an dem Berge aus dem Himmel wuchsen

Text: Florian Schneider

Frei sein/ allzu schwer/ Abschluss, Abgang, Ende/ allzu schwer – Monza-Sänger und -Bassist Thorsten Kerl ist kein Freund von Schachtelsätzen. Wohl aber ein Apokalyptiker, der im Opener “Terraformer” das Ende unserer Spezies prophezeit. Vermutlich hat er zu viel J.G. Ballard gelesen oder wurde auf einer Verkehrsinsel geboren – was aufs Gleiche rauskommt. Kerl jedenfalls singt mit der Aufgekratztheit eines Patrick Wagner, an dessen Surrogat Monza manchmal erinnern, noch mehr aber an Wagners aktuelle Band Gewalt. Auch musikalisch sind die Münchner Freunde des geraden Wegs, was nicht heißt, dass sie schnell ins Ziel kommen. Im Gegenteil, die meisten Songs des Albums knacken die Fünf-Minuten-Marke. Monza wissen eben, dass es mehr wehtut, giftige Texte und krachige Riffs wieder und wieder zu wiederholen. Ästhetisch bewegen sich Monza dabei in einer Wolke mit Tool, bevor die sich als bildende Künstler begriffen, mit Helmet, bevor John Stanier die Band verließ, sowie anderen 90er-Bands, denen nach dem Ende des Kalten Krieges nicht nach Feiern war. Die Geschichte zeigt, wie recht sie hatten. Hier setzen Monza an. Ihr Tag, an dem die Berge aus dem Himmel wuchsen ist eine Abrechnung mit allen, die uns weiß machen wollen, dass die Erde eine Scheibe und die Klimakatastrophe eingebildet ist. Nein, es steht richtig scheiße um uns, und Monza messen mit dissonanten Akkorden, hämmerndem Schlagzeug und rasselnden Basslines den Nullraum aus, der uns dahinter erwartet. Bis dahin aber bitte noch mal mit Gewalt und Die Nerven auf Tour gehen, dann kann der Laden hier abgeschlossen werden.